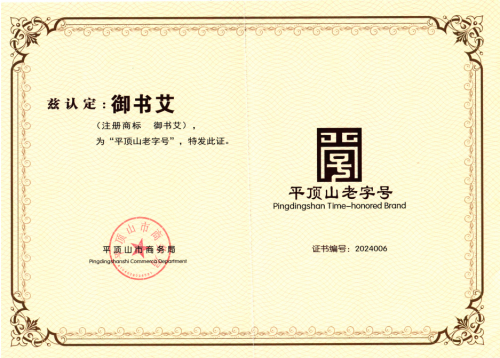

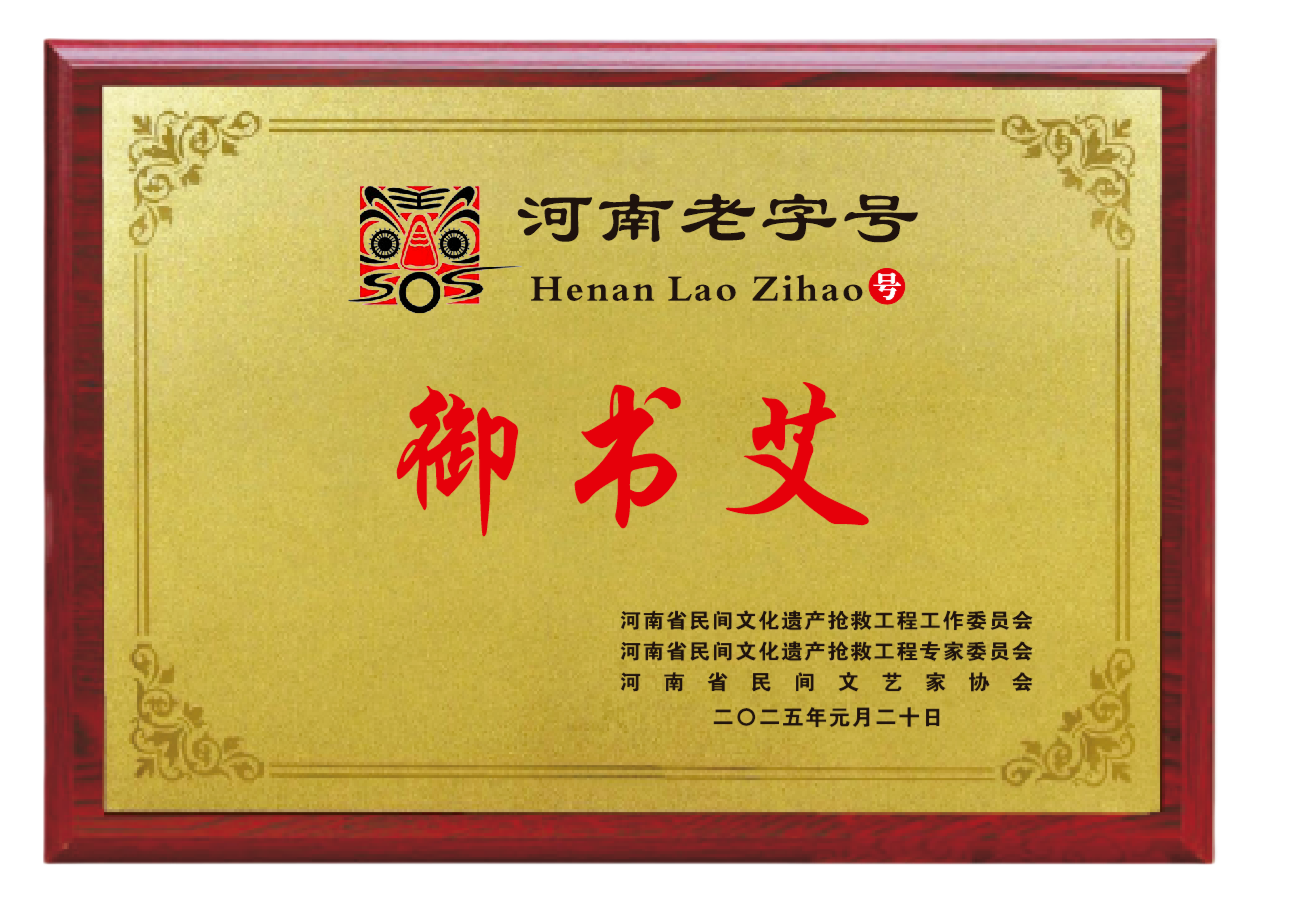

“御书艾”一个被康熙御笔点亮的伏牛山宝藏产业,流传百年,平顶山市商务局认定的平顶山市老字号。

也是河南省民间文艺家协会,河南省民间文化抢救工程工作委员会,河南省民间文化抢救工程专家委员会评定的河南老字号

并于2024年被中国农业大学评选为中国农业大学优秀 “ 头雁 ” 教学基地。

“ 头雁 ” 项目是农业农村部、财政部联合印发的《乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目实施方案》中实施的项目,旨在培养乡村产业振兴带头人,

用五年时间建成一支初具规模的带头人“头雁”队伍,并辐射带动其他新型农业经营主体形成“雁阵”,夯实乡村产业振兴的人才基础。

御书艾起源于河南省宝丰县大营镇(中州名镇、汝瓷之都)

这里历史文化悠久,地处素有中药材之都的伏牛山腹地,北纬33°,四季分明,雨量充沛,物产丰富。

位于宝丰县西部山区的大营镇是宝丰县历史长河中的一颗璀璨明珠,大营镇地处宛洛古道正中腰,背靠南阳,直通洛阳,为宛洛古道四大古镇之一(社旗赊店镇、宝丰大营镇、汝州半扎镇、洛阳关林镇),做为重要经商通道上的古镇,这里商业气息浓郁,一直有“吃不完的大营饭,住不完的半扎店”的老话。

而大营镇的艾草文化也是历史悠久,周边得天独厚的气候条件,地理地貌,造就端午前后田间地头漫山遍野的野艾,独特的生长环境也造就了这里艾草产量大,醇正芳香、出绒率高、桉叶素,挥发油含量丰富的品质。

大营镇在明清时期人才辈出,其中康熙年间宝丰县大营镇进士吴垣在翰林院任职,修三朝国史,校录《古文渊鉴》经常和皇帝、太子在一起,讲解经史典籍,起草诏书,应对左右,备受重用。

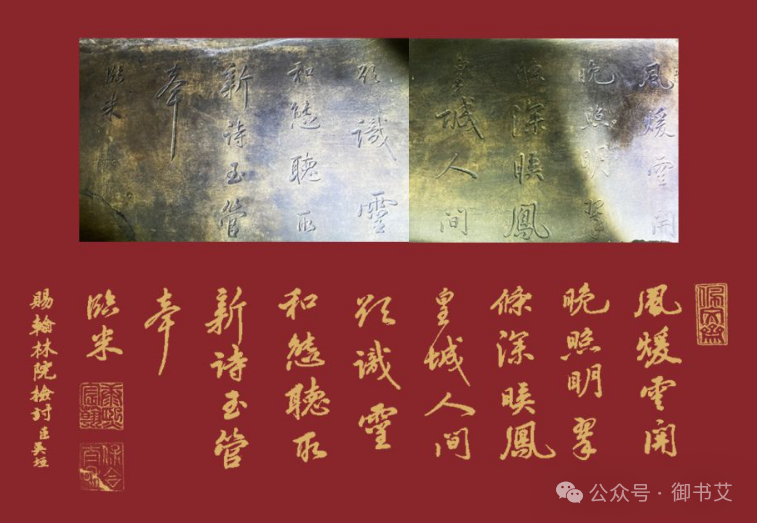

吴垣经常带家乡的艾草入京,因其上乘品质,常受康熙皇帝称道,于康熙四十一年(1702年)五月二十五日,召翰林院吴垣上保和殿觐见,临摹米芾七言绝句一首赐予吴垣,

内容为“风暖云开晚照明,翠条深映凤凰城;人间欲识灵和态,听取新诗玉管声。”是唐代诗人徐铉《柳枝词十首》的第六首,称赞大营镇艾草,展示出了对汉文化的折服与接纳,初次获得康熙皇帝御书。

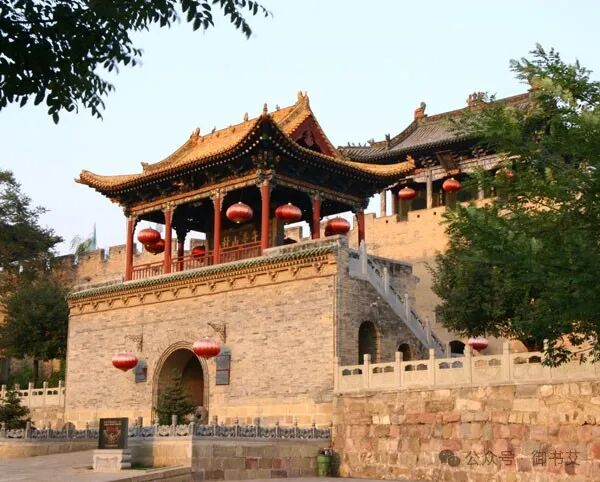

吴垣携御书回故里,视为无价珍宝,欲传之后世,使千载生辉,乃兴土木,建楼三楹,将御书墨迹勒石一方,嵌于楼上北墙正中,取名“御书阁”,乡人称为“御书楼”,自此同时吴垣的故事乡人间广为流传,乡人们同时也骄傲的把当地艾草颂名为“御书艾”

康熙四十七年(1708 年),吴垣迁右春坊右赞善,成为太子的师长。此时,他在家乡故里大营新起宅第,时任河南巡抚汪灏亲笔题写门额“宫坊第”与“御书楼”交相辉映。

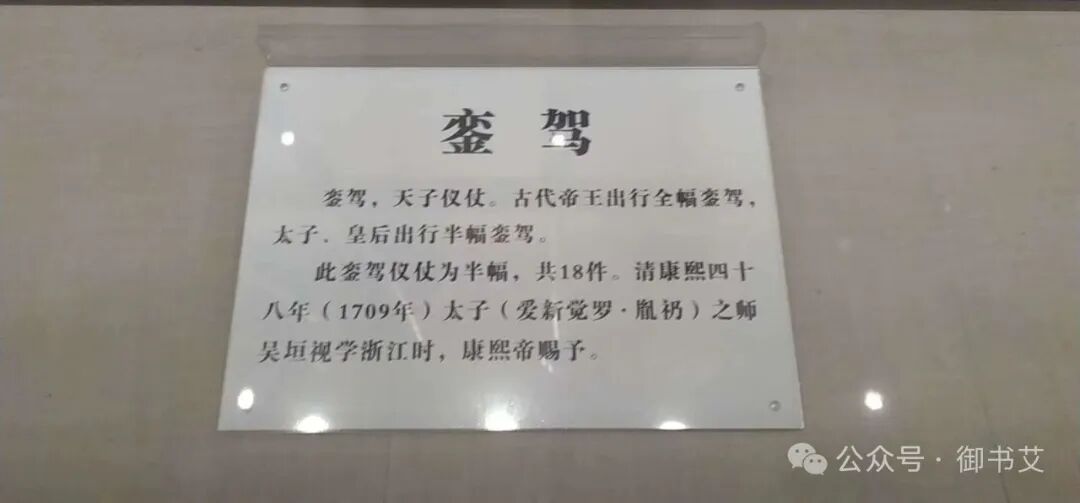

康熙四十八年 (1709年),吴垣视学(专任巡视京外学务,对学子进行考试)浙江。康熙五十三年(1714年),复典试浙江。并晋侍讲学士,特简司浙秋闱,成为浙江主考官,所取皆名士,为当时舆论所推重。康熙皇帝以念其功,赐吴垣半幅銮驾。

康熙五十四年(1715 年),吴垣致仕携銮驾还乡,康熙派出卫队护送, 有开道的大锣,有雕刻着“肃静”“回避”金字的方牌,有金瓜、钺 斧、朝天镫等仪仗,还有一个镂金雕龙的蟋龙墩,一直送到大营,御赐銮驾被吴垣置于吴寨寨门阁楼。

大营地区周边乡人多来观摩銮驾和御书楼,以至于当地民间广为流传“赶了大营集,回家会评理”的老话,至此吴垣名声大噪,御书楼、御书艾、銮驾与吴垣的故事被周遭乡人广为传颂,大营镇至此也声名远播,民间又称作“双城县”,清末文人云游大营镇曾作对联称赞“传承御书雅韵,艾香守护康健”—御书艾。

在大营镇乃至宝丰县的老辈子人中,一直尊称吴垣为吴翰林,说起吴翰林和御书楼,御书艾,金銮驾,随口即来,当地乡人以此为荣,茶余饭后,街边茶社,象棋对垒,只要说起就是涛涛不决,绵延传承下来了几百年,也在这个伏牛山脚下的交通重镇周遭传颂了几百年。

那屈肝素钙注射液

那屈肝素钙注射液  呼吸学术沙龙会 新冠抗病毒规范治疗

呼吸学术沙龙会 新冠抗病毒规范治疗  肠癌基因检测:解码生命密码,开启

肠癌基因检测:解码生命密码,开启  肠癌检测“三剑客”:肠镜、粪便潜

肠癌检测“三剑客”:肠镜、粪便潜  肠镜:肠癌检测的“火眼金睛”,精

肠镜:肠癌检测的“火眼金睛”,精  粪便潜血检测:肠癌筛查的“初筛哨

粪便潜血检测:肠癌筛查的“初筛哨  工作多,加班又熬夜,当心眼睛吃不

工作多,加班又熬夜,当心眼睛吃不  指南共识 | 成人急性肝损伤诊疗急诊

指南共识 | 成人急性肝损伤诊疗急诊  九洲男科医院可行-天津九洲医院至诚

九洲男科医院可行-天津九洲医院至诚  这个冬天一众脆皮青年竟然靠喝开水

这个冬天一众脆皮青年竟然靠喝开水  上海同济堂官方商城: 古方今用,

上海同济堂官方商城: 古方今用,  携手“铂金先生” 关注男性健康

携手“铂金先生” 关注男性健康  瘙痒、异味?妇科问题久治不愈,竟

瘙痒、异味?妇科问题久治不愈,竟  “朵杞”在朋友圈刷爆了,原来这位

“朵杞”在朋友圈刷爆了,原来这位  脸部皮肤容易过敏?动不动就“红脸

脸部皮肤容易过敏?动不动就“红脸  OKG天使投资

OKG天使投资  九洲男科医院可行-天津九洲医院至诚

九洲男科医院可行-天津九洲医院至诚  这个冬天一众脆皮青年竟然靠喝开水

这个冬天一众脆皮青年竟然靠喝开水  上海同济堂官方商城: 古方今用,

上海同济堂官方商城: 古方今用,  携手“铂金先生” 关注男性健康

携手“铂金先生” 关注男性健康  瘙痒、异味?妇科问题久治不愈,竟

瘙痒、异味?妇科问题久治不愈,竟  祭拜中医圣贤 传播中医文化 ——广杏

祭拜中医圣贤 传播中医文化 ——广杏  秋季重养肺:为何代谢科医生要劝糖

秋季重养肺:为何代谢科医生要劝糖  常吃中药调理的人,这6禁忌最好注意

常吃中药调理的人,这6禁忌最好注意  节食减肥居然暗藏巨大风险!初阡引

节食减肥居然暗藏巨大风险!初阡引  瘦身行业进入洗牌期,黑马型产品初

瘦身行业进入洗牌期,黑马型产品初  脸怎么瘦下来 瘦脸的方法有哪些

脸怎么瘦下来 瘦脸的方法有哪些  冬天真的很难减肥吗?只要你想瘦,

冬天真的很难减肥吗?只要你想瘦,  经常敲打肚子可以减肥吗?

经常敲打肚子可以减肥吗?  教大家几个简单的瘦腰动作

教大家几个简单的瘦腰动作  你的双十一快递可能被烧了,这些网

你的双十一快递可能被烧了,这些网  养疗合一新潮流 这里有“爆肝”的你

养疗合一新潮流 这里有“爆肝”的你  荆楚国潮每天见面 国潮串烧high翻天

荆楚国潮每天见面 国潮串烧high翻天  “朵杞”在朋友圈刷爆了,原来这位

“朵杞”在朋友圈刷爆了,原来这位  海风教育浅析个性化教学的三大特征

海风教育浅析个性化教学的三大特征  辛识平:做好课堂“主餐”方能切实

辛识平:做好课堂“主餐”方能切实  教育部:防止暑假出现新一轮“培训

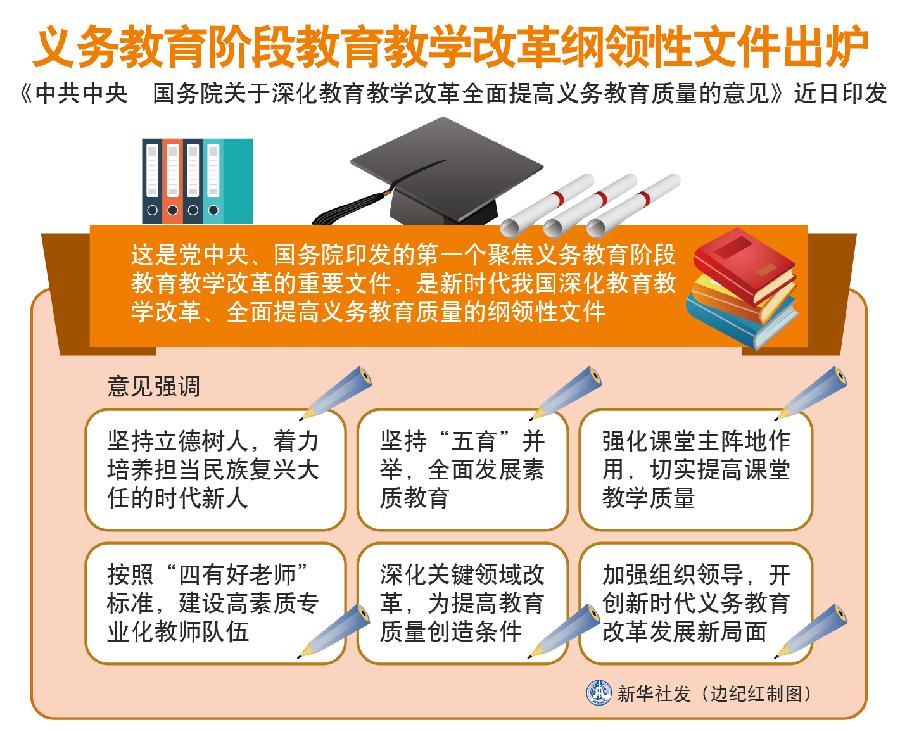

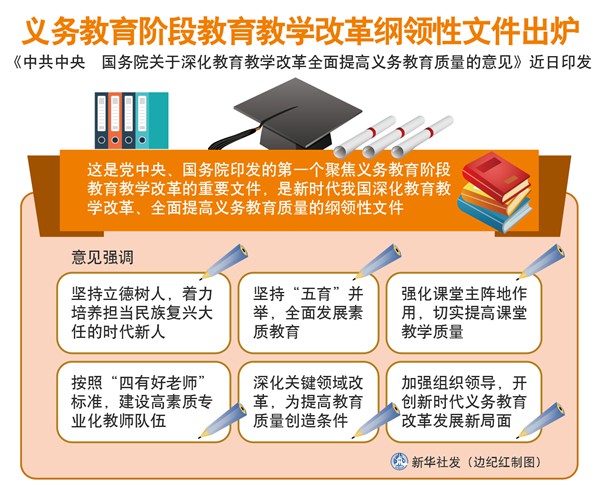

教育部:防止暑假出现新一轮“培训  义务教育阶段教育教学改革纲领性文

义务教育阶段教育教学改革纲领性文  学霸君宋超:技术不会颠覆教育,但可

学霸君宋超:技术不会颠覆教育,但可  居中持正 勘测铭心 看中铭勘测十年砥

居中持正 勘测铭心 看中铭勘测十年砥